今回は、デジタル技術を活用して経済にイノベーションをもたらすDXと、そのセキュリティについて考えます。「DX」と「IT化」との違いや、日本企業のDXを阻害すると考えられている「2025年の崖」とは何か、そして、政府によるDX推進のための補助金などを紹介します。

また、DXと歩みを同じくするように進化を続けるサイバー犯罪に対応するための心構えについても、今回は考えてみたいと思います。

DXとは

DXは、Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略称です。Trans(トランス)には「交差する」という意味があり、「Trans」を「X」と表記することがあるため(「X」は線が交差しているから)、「DT」でなく「DX」と略されます。

DXとは、デジタル技術を活用してビジネスやサービスを変革し、イノベーションを推進することです。

単なる「IT化」と「DX」の違い

これまでの「IT化」は、既存のビジネスにITを導入することによって、「効率化」「省力化」「高速化」を行いました。既存のビジネスプロセスや商習慣は大きく変わることなく、IT技術はあくまで「手間を減らすため」「少ない人数でできるようにするため」「以前よりも速くするため」に奉仕する存在でした。

一方でDXは、従来の方法を単に強化してサポートするだけではなく、デジタル技術が生み出すイノベーションによって、全く新しいビジネスモデルを生み出す点が異なります。

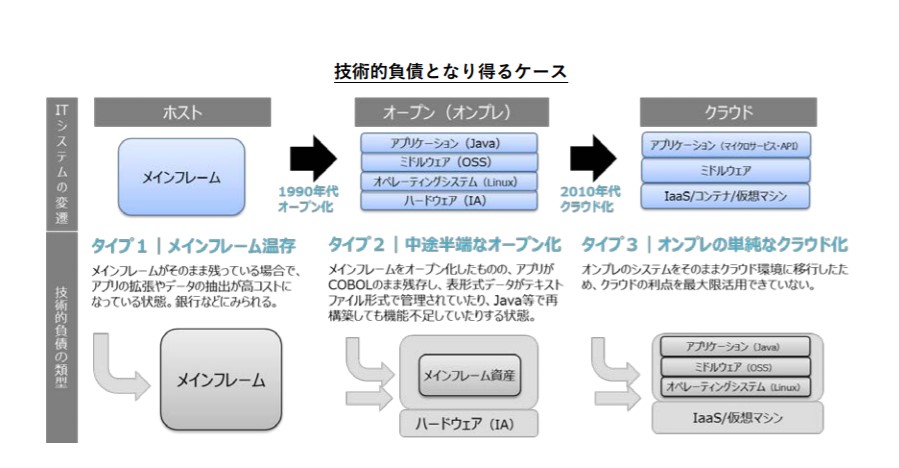

レガシーに足を取られて前進できない~DXを阻む「2025年の崖」とは

経済産業省は2018年、「DXレポート ~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」と題した報告書を公開し、日本経済のDXを阻害する要因に対して警鐘を鳴らしました。「2025年の崖」とは、過去の「IT化」によって生み出されたシステムのメンテナンスに予算と人員がとられて、日本経済が停滞してしまうという予測です。

森喜朗首相(当時)によって「IT革命」が叫ばれた西暦2000年頃、NHFを代表とするシステムインテグレータ企業は、日本企業の複雑かつときに奇怪にすら見えたビジネス慣習に、いかに寄り添って微細にカスタマイズをして納品するか、その腕前を競い合いました。こうして複雑にカスタマイズされたシステムが年を経て技術が時代遅れになり、ブラックボックス化して機能追加もままならなくなり、管理も属人化してしまいました。

経産省のレポートでは、こうした新しい価値を生まないシステムの維持のために、IT投資の9割が使われ、それによって日本経済が停滞すると予測しています。まさに砂漠に水を撒き続けるような状態です。

技術的な負債となり得るIT投資

あなたの会社が今やろうとしていることは、このようなIT投資になっていないでしょうか。DXを進める際に注意したいポイントです。

DXの成功事例、Uberは何が革新的だったのか

配車サービスのUberは、DXの成功事例のひとつといえるでしょう。乗り合いサービスを提供したいドライバーと利用者をマッチングするアプリは、世界各国で使われています。GPSと地図、マッチングと評価の機能、Uberが用いているのは特段新しい技術ではありません。Uberが行ったのは、新しいビジネスモデルの創出なのです。

一方でUberは、ロンドンやニューヨークをはじめとする世界中で、タクシー業界を壊滅させるサービスとして猛反発を受けています。既存の業界やビジネスプロセス、商習慣に対して、ときに破壊的インパクトを与えるのもDXの特徴のひとつといえるかもしれません。

2025年の崖にも、DXによる解決方法はきっとあるはずです。

税金や補助金など、DX優遇あれこれ

人口減少社会に突入した日本経済の起爆剤として、政府はDXを強力に推進しています。2020年10月には、大手経済紙が、2021年度の税制改正で、DXを進める企業への税制優遇策を政府が検討していると報じました。

税制優遇は詳細がまだ明らかにはなっていませんが、その他にも「IT導入補助金」「DX認定制度」など、DXを推進するためのさまざまな施策が政府の後押しで行われています。あなたの会社でも利用できるものがあるかどうか、一度調べてみてもいいかもしれません。なお、2020年度の「IT導入補助金」交付申請締め切りは、2020年12月18日17時です。

革新が進むサイバー攻撃

残念ながら、サイバー攻撃もまた、DXによってイノベーションが進んでいます。これまでもサイバー攻撃は進化を続けてきましたが、サイバー犯罪にも質的変化や革新が起こりました。

たとえばランサムウェアは、1989年に初めて発見され、長らくパッとしないサイバー犯罪のひとつとして存在し続けていました。しかし2013年、身代金受け取りにビットコイン等の仮想通貨を用いるというビジネスモデルの刷新によって、一転「収益を生むサイバー犯罪」に変わりました。近年、暗号化して人質にしたデータの復号だけでなく、データを一般公開すると脅し二度金銭を要求したり、大事なデータをオークションで販売するなど、ランサムウェアは悪質化の一途を辿っています。

「DX with Cybersecurity」、SQAT.jpが考える3つのキーワード

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は、報告書「サイバーセキュリティ2020 」の中で、「DX with Cybersecurity」として「サイバーセキュリティ対応能力の効果・効率を向上させるためにDXを推進する」と記載しています。

なかなか難しい「DXとセキュリティ」というテーマではありますが、SQAT.jpとしてあえて3つのキーワードを挙げてみましょう。

1.担当者だけではない

デジタル技術そのものが新しい価値と利益を生み出すDXでは、セキュリティは情報システム部門やセキュリティ部門、あるいは品質管理部門や経営企画だけが担えばよいものではなく、すべての部門が自分事として取り組む必要があります。事業会社であるなら、たとえ間接部門に所属していても全部署の人が利益を考えて活動しなければならないことと同じように、全社員がセキュリティを考えて動く必要があります。

2.能動的セキュリティ

これまでセキュリティは、攻撃を未然に防ぐよう対策を行い、万一事故が発生したらそれを受けて対応するのが常でした。しかしこれからのDX時代は違います。企画段階からセキュリティバイデザインで要件定義を行い、将来脆弱性を生まないように、コード診断を行いながらDevSecOpsで開発をスピーディに進めるなど、先手先手でセキュリティの試みを能動的に行うようになるでしょう。「シフトレフト」があたりまえになって、その言葉すらなくなるかもしれません。

3.持続・継続性

DXによって生み出されるサービスの多くでは、「新時代の石油」と呼ばれる「データ」、つまり、位置情報や決済情報、健康情報等と結びついた個人情報が、渦となって集積することになるでしょう。セキュリティを担保する活動を定常的に行い続けることが、DX時代の企業の新しい存在意義のひとつになると考えられます。そこでは、クラウドの活用や自動化の推進、優秀な人材の確保が欠かせません。また、SQAT.jpが提唱してきた「セキュリティのかかりつけ医」的な会社との関係を構築することも鍵になるのではないでしょうか。

DX時代もセキュリティの本質は変わらない

DX時代、セキュリティ業務はその対象をIoTやAPIにまで拡大し、その方法も様変わりしていくことが予想されます。しかし、脆弱性診断で隠れたセキュリティホールを探したり、脆弱性が報告されたらすばやくパッチをあてたり、日々パスワード管理を行ったりするなど、安全を守るための活動を日々積み重ねていくことの重要性に変わりはありません。

DXの時代はむしろ、全社にセキュリティの重要性が認識され、受け身だった仕事に能動的な側面が増えることで、セキュリティの業務の価値がいっそう高まっていくでしょう。

まとめ

- DXとは、デジタル技術を活用してビジネスにイノベーションをもたらすことです。

- 既存のビジネスにITを導入するだけの「IT化」とDXは異なります。

- 複雑にカスタマイズされてブラックボックス化した既存システムは企業のDXを阻害します。

- 政府は優遇税制や補助金などを用意してDXを推進しています。

- サイバー犯罪もまた革新と進化を続けています。

- しかしDX時代とはいえ、セキュリティ業務の本質は何ら変わるものではありません。

Security Report TOPに戻る

TOP-更新情報に戻る